コンサドーレサッカースクールと連携した出前授業(サッカー・北村小)

サッカーの出前授業が北村小学校で行われました。授業を受けたのは1年・2年の児童たちです。

小学校低学年(1〜2年生)のボール運動では、競技的な内容よりもボールを使って体の基本的な動きを身につけさせることが大切になります。

今回もコンサドーレサッカースクールから二人のコーチに来校いただき、小学校低学年の学習内容を踏まえたサッカーの指導を丁寧にしてくださいました。

低学年らしい元気な挨拶のあと、ボールを使った基礎練習に入りました。

低学年のボール運動においては、ボールに慣れる・扱うことやそれに伴って身体を協応させることが大切です。

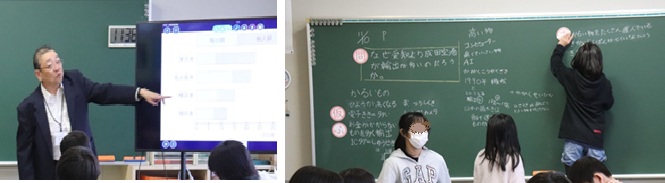

二人でボールに向かい合って立ち、コーチの合図で「頭」「腰」「膝」などの掛け声で自分の身体にタッチします。「ボール」の掛け声があったら素早く足で前のボールを取るという運動をします。

掛け声と眼の前のボールに素早く反応することにより、手と目、足と目の連動で身体を協応できるようにさせます。

続いて、サッカーのドリブルの練習をします。

ドリブルを上手に行うために、コーチからは「なるべく細かく」「体に近いところで」などの具体的な指導がありました。

コーチが声で合図したら止まってボールを足の裏で保持する動きを行い、次の段階では声ではなくコーチが手を上げたら止まる練習をします。これにより、ドリブルの際にボールだけを目で追うのでなく、顔を上げながら自分とボール・仲間との位置関係をつかむことにもつながります。みんな上手にできていたようでした。

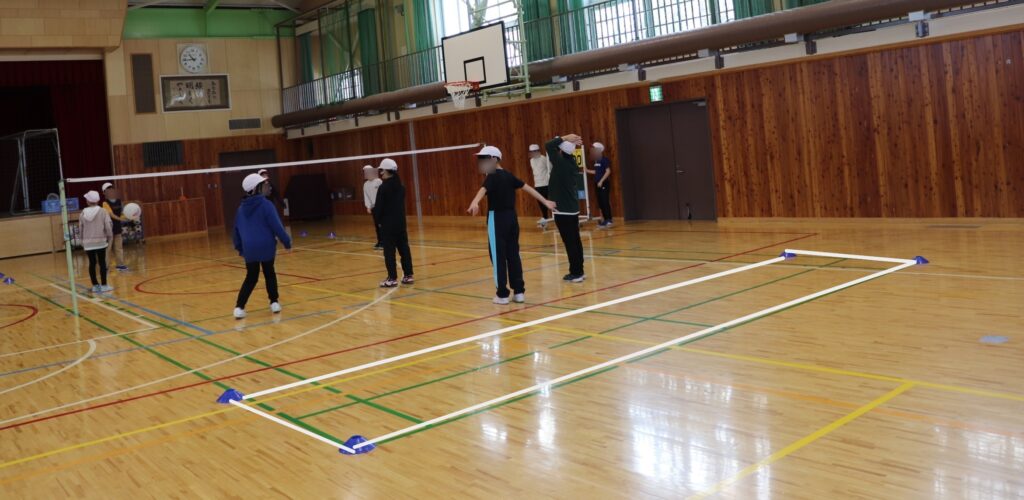

他の学校でのサッカーの出前授業でも行っていた「ナンバーゲーム」も行いました。簡単なルールで誰もがボールに触れるチャンスがあり、この時間で学んだことも活かすことができます。赤と黄色の2つのチームにわかれました。

パスをつなぐ、順番やルールを守る、協力してゲームを進める、成功・失敗を共有するなど、多くの学びが実現されていました。

最後の方では「この時間でサッカーを楽しいと思えた人」の掛け声ではほぼ全員がフィールドに出てしまいゴールを守る児童がいなくなってしまうこともありましたが、それくらい楽しく「簡単なルールで楽しくできる活動」を通して、協働する感覚を育むためのヒントとなりました。

低学年での指導に活かせる指導法をたくさん示していただき、ありがとうございました。