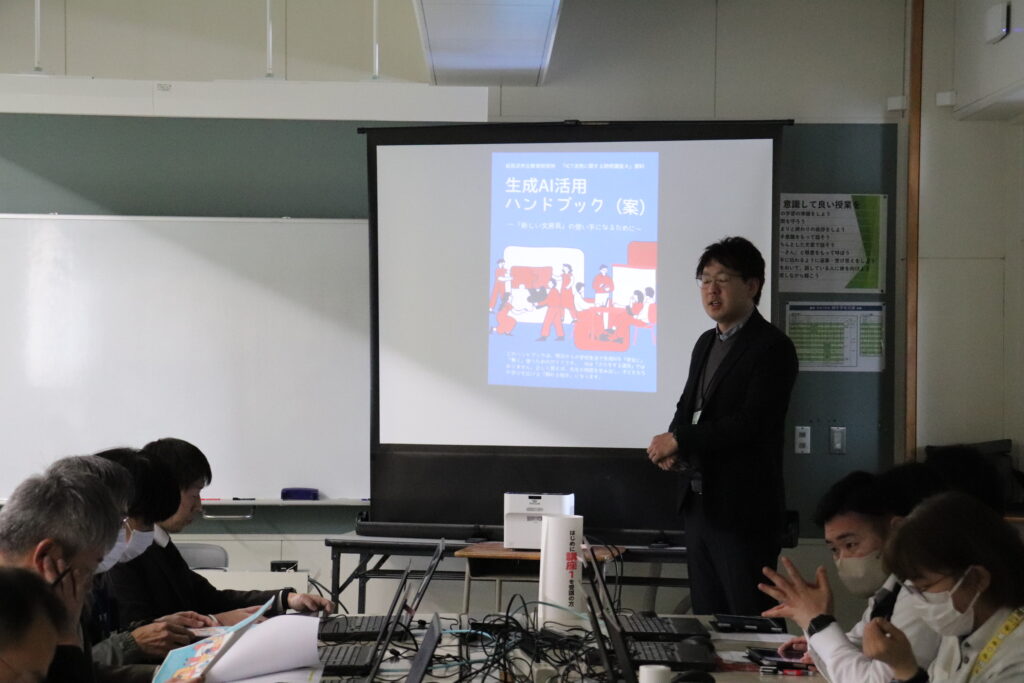

令和7年度 第4回 教頭・研究担当者研究協議会を開催しました

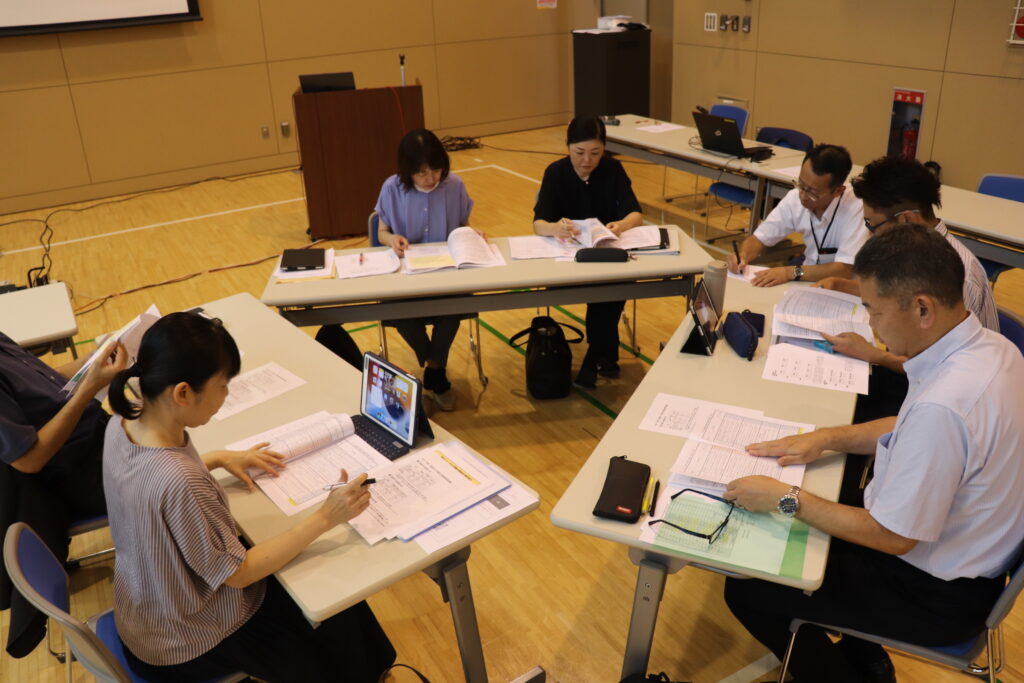

年明け早々の1月14日(水)、「令和7年度 第4回 教頭・研究担当者研究協議会」を開催しました。今年度最後となる本協議会には、市内各校の教頭および研究担当者が参集し、これまで研究所と各学校が進めてきた授業研究の成果を交流・確認しました。

5つの研究部会長

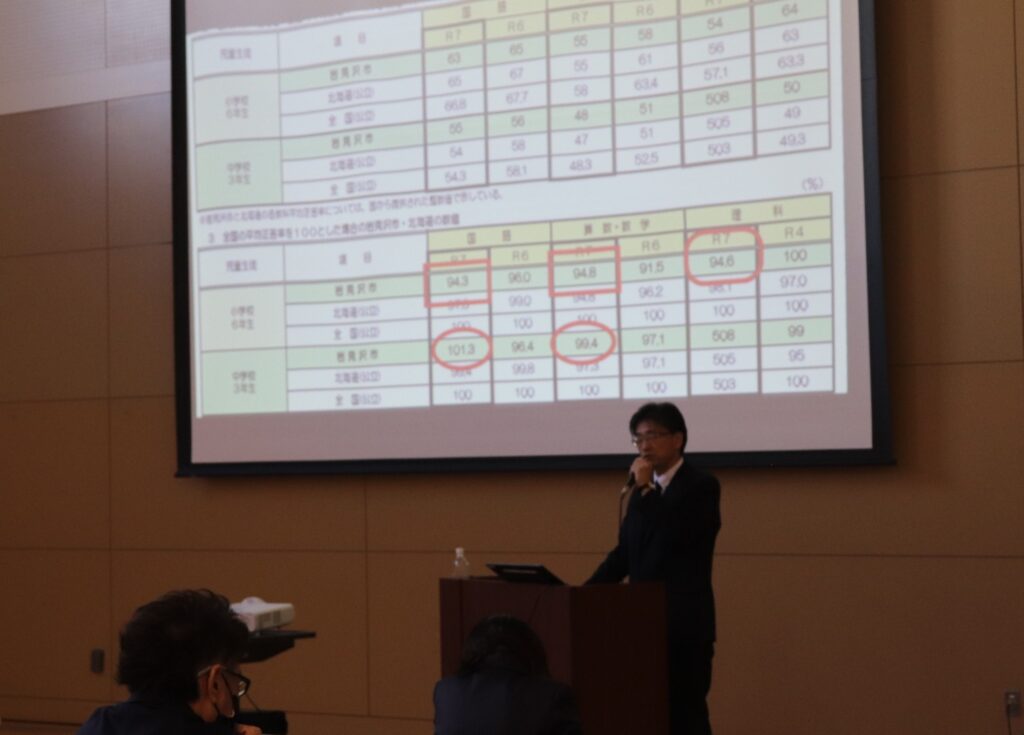

本協議会のねらいは、市内で共通して推進している「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業づくりについて、研究指定校の実践を通して成果を確認・共有し、次年度の研究構想や日常の授業改善につなげること。また、令和8年度全国学力・学習状況調査を見据え、調査の概要を理解し、各校の取組に生かすことも目的としました。

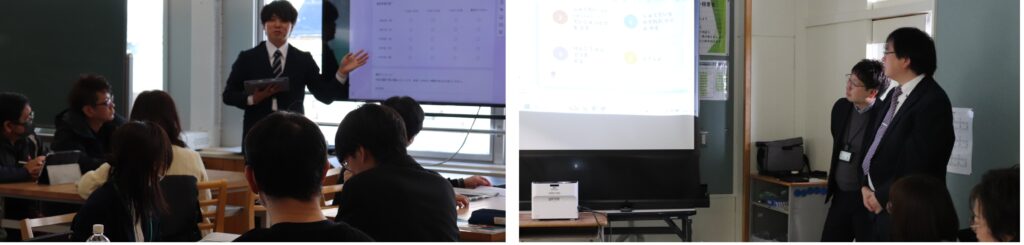

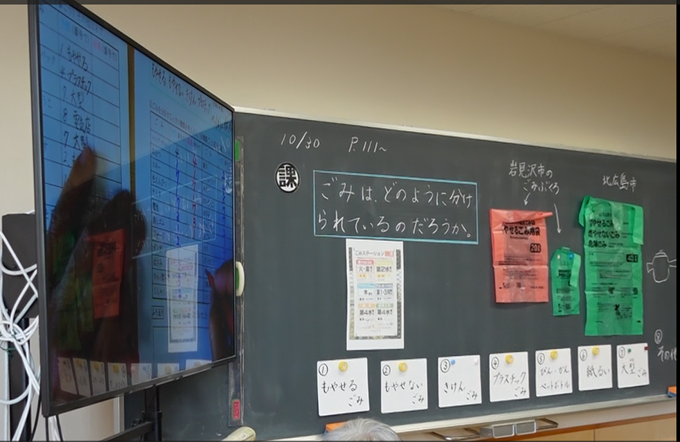

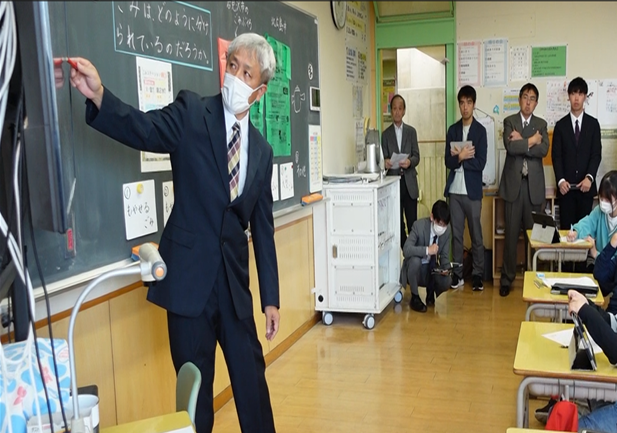

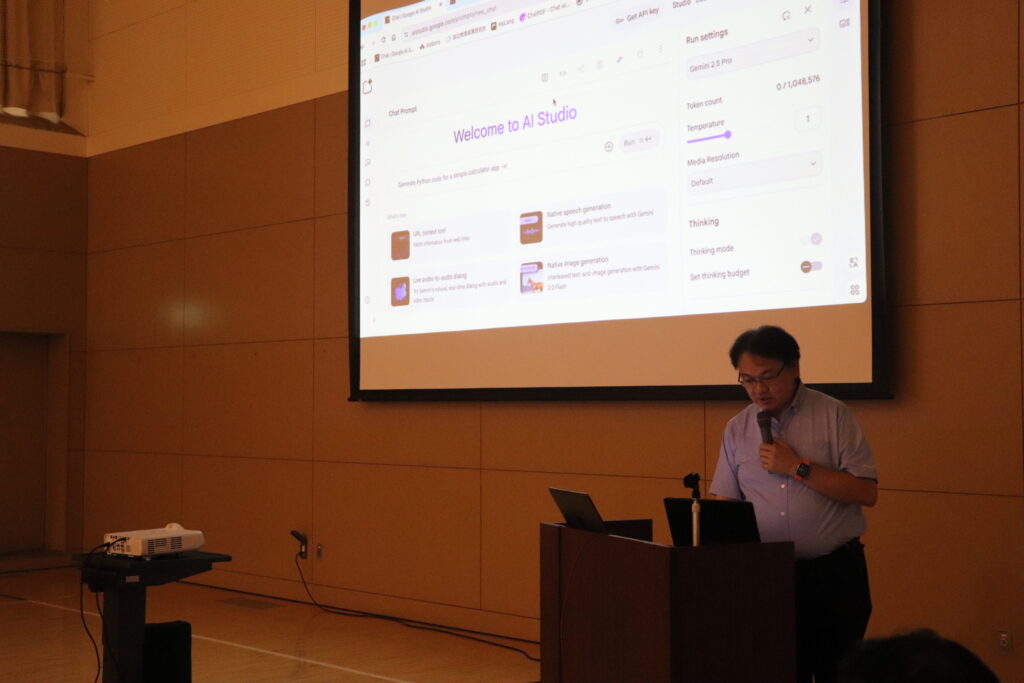

当日は、「教科等」「道徳科」「外国語」「情報教育」「岩見沢型ピア・サポート」の5つの研究部会から、今年度の研究テーマに基づく実践発表が行われました。

仲間の声を受けとめながら考えを深める授業、郷土「岩見沢」を題材にした道徳科の学び、英語を使う必然性を大切にした外国語科の実践、ICTや思考ツールを活用した情報活用能力の育成、そして発達支持的な生徒指導としてのピア・サポートの取組など、各部会の特色と工夫が具体的に示されました。

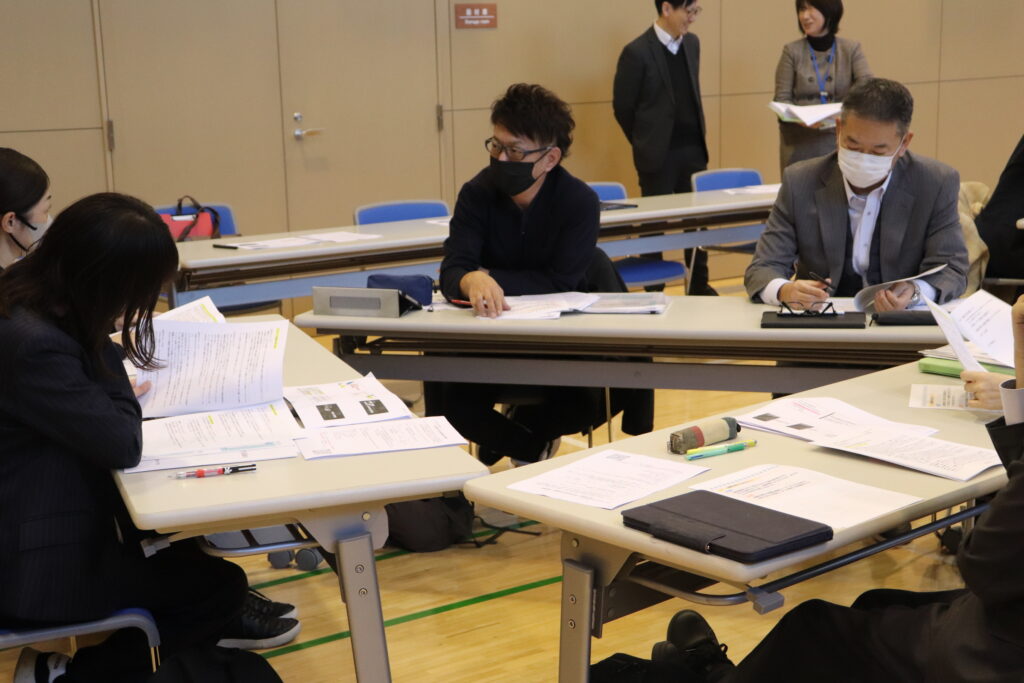

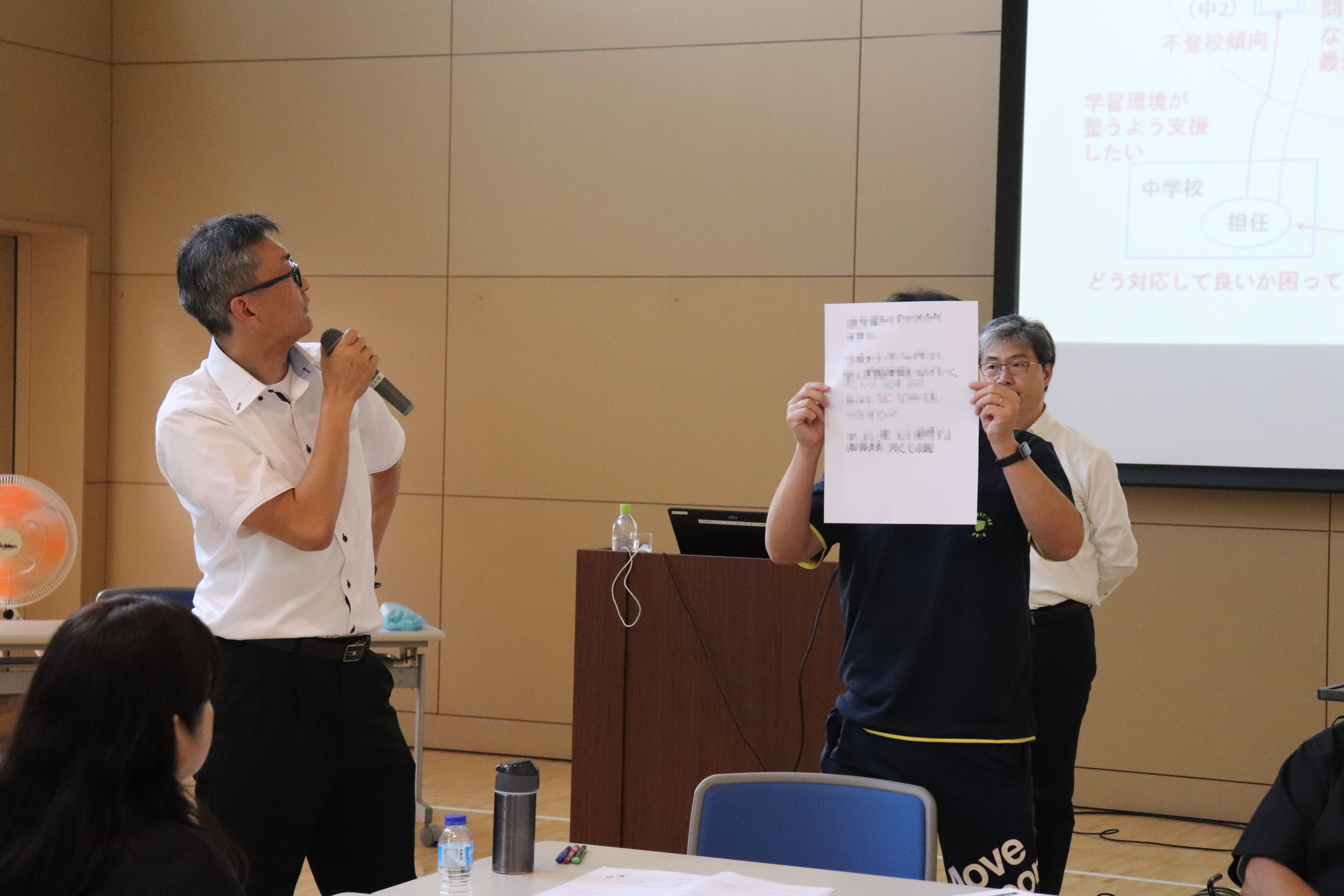

続くグループ協議では、実践内容をもとに活発な意見交流が行われました。参加者からは、「主体的・対話的で深い学びが、教科や領域の特性に応じて具体的に具現化されていることを実感した」「ICTや対話を通して、学力だけでなく人間関係形成力や情報活用能力を総合的に育てる視点が参考になった」といった声が寄せられました。また、コミュニティ・エリアを越えたグループ編成により、共同での研修へと発展した点を成果として挙げる意見もありました。

アンケート結果からは、協議会全体に対する満足度が非常に高く、多くの参加者が各部会の研究内容を「大変よく理解できた」と回答しており、本協議会が市内の授業づくりの全体像を共有する有意義な学びの場となったことがうかがえました。

指導室長から研究成果の総評と次年度の取組への期待

今後も本研究協議会を通して、各校の実践と研究成果を共有し合いながら、岩見沢市全体の授業改善と教師の学びの深化につなげていきます。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。